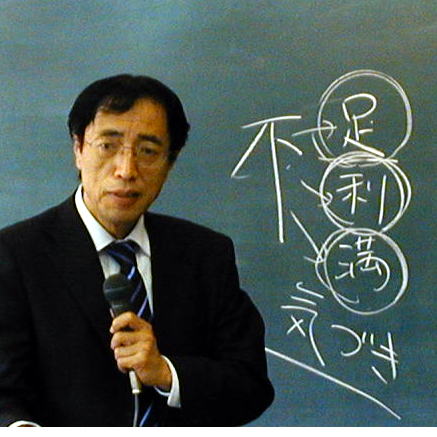

特別講演会

~あなたの想いをカタチに~

於 大阪狭山市役所南館 2F

平成18年2月9日(木)

龍谷大学経済学部教授

石川 両一氏

|

今日のテーマは[コミュニティビジネスを考える]ですが、簡単に申し上げると皆さん方が暮らしているなかで様々な生活の困難や不安などの暮らしの問題を、ビジネス手法で展開して行こうということです。 提供するサービスや物の対価に十分な代金はもらえないかもしれないが、ある程度の事業収入を得て解決して行こうとするものです。

このCBは、イギリスからスタートしたもので、世界的にも注目されていると同時に、いろいろな問題や課題を抱えながら進められており、何故このようなことが必要であるかの時代背景をお話します。 これがレジメの一番目にあたります。

以下配布レジメに従い講演要旨に代えます。

I 暮らしと福祉を巡る構造的変化

①超少子高齢社会の衝撃・・・社会が成り立たない!?

②家庭・地域で発生し、地域で解決が迫られている問題の深刻化

住んでいる地域のありようが暮らしの安心と気概を大きく

左右する時代に

③企業依存型。行政依存型生活保障システムの崩壊(企業・

行政の限界露呈)

市民が担い手となり、自ら暮らしと福祉を創造し、問題解決

する時代へ

団塊世代の2007年問題⇒会社人間を卒業し地域デビューへ

II 事業型NPO、コミュニティビジネスとはなにか

① NPO法人2万5千、任意団体13万、急成長する市民活動

継続的活動に必要ヒト、カネ、ノウハウ、場所、情報⇒事業化の

必要

② コミュニティビジネス(CB)とは、

CBの発祥はイギリス・・・地域内雇用創出事業として提起

「媒介的労働市場」政策⇒社会的排除との闘い

日本では1994年に細内信孝氏が提唱した和製英語がはじまり

統一的定義はない 「コミュニティを基礎としながら、地域社会

が抱えている問題を解決する取り組みを継続的な事業(ビジネ

ス)を通じて展開すること」

「行政に任せる」 「市場に委ねる」とは異なる社会・生活問題

解決ルート。

CBは、地域・社会問題の解決を目的とするが、ビジネスの

一形態であり、何等かの財・サービスを有料・有償で提供する

ことを通じて問題解決に寄与することに特色⇒事業収入で

経済的に自立雇用の場の提供

③ CBの役割・機能

地域問題解決機能 地域サービス提供機能

地域課題の共有化機能 市民参加促進機能

新しい現代的コミュニティの再生と活性化機能 雇用創出機能

④ CBの事業組織形態・・・NPO、ワーカーズコレクティブ、

協働組合有限会社、企業組合、株式会社

⑤ CBの事業領域

背景としての行政による「公共サービスの独占的供給」の

限界露呈

経済の成熟化・小子高齢社会・家庭機能の低下⇒

ニーズの個別化・多様化

⑥ CBの担い手

女性、高齢者、団塊の世代の地域デビュー

⑦ CBは共感のビジネス

自前の経営資源の不足、多様な地域資源の発掘・活用こそ

生命線

資金・マンパワー・情報・ノウハウ・活動拠点

III 成長する(期待される)事業型NPOとCB

1998年12月 NPO法施行

2006年1月末現在 NPO法人 約2万4千

「21世紀の成長産業」 「最大の雇用創出分野」としての政府・行政の期待

コミュニティビジネス(CB)への期待

厚生労働省「雇用創出企画会議第一次報告書」⇒

「最大の雇用創出が期待される」

厚生労働省「雇用創出企画会議第二次報告書」⇒

全面的にCBについての記述

事業型NPOへの期待

経済産業研究所(経産省関連)「産業関連表によるNPOの経済効果の

分析について」

2000年の規模 経済規模6,941億円(経済効果1兆1863億円)

雇用規模17.6万人(常勤7.9万人)

2010年の予測

① 経済規模8,657億 雇用規模20.4万人(常勤9.2万人)

② 1兆7,844億 41.7万人(同18.8万人)

③ 6兆5,844億 159.3万人(同71.9万人)

④ 11兆5,134億 277.1万人(同125万人)

※③は行政が担っている公共サービスの10%がNPOにシフトした場合

※④は行政が担っている公共サービスの20%がNPOにシフトした場合

提案型・公募型委託事業の動き(政策企画立案段階からの協働)

指定者管理制度の導入

個人住民税の1%をNPOに(市民が税金の使途を指定)

長野県、市川市、志木市

IV NPOとCBのマーケティングを考える

① なぜNPO、CBにマーケティングが必要なのか

「正しさ」志向の弊害・・思い込み、思いあがり、窮屈、自己満足

燃え尽き症候群、仲間割れ

※全体が見えないがゆえの弱点、客観視・成果を定量化すること

が困難

⇒ 全体との繋がる場、検証の場としてのマーケット(顧客志向)

② 多様性を認め、「市場の評価」=

他者(異質の存在)とのやり取りできる力を

③ CB,NPOは多種多様なステークホルダーを有する。

自前の経営資源の不足⇒様々な地域資源の掘り起こし・

活用が鍵

サービス対象者(受益者、サービス購入者)・・・第一の顧客

ボランティア(無償で労働力を提供してくれるヒト)・・・第二の

顧客

会員、寄付者(個人、企業)、助成団体(財団、行政)・・・第三

の顧客

※ 事業・プロジェクトの顧客は誰かを見極める

※ それぞれの顧客はなにをもとめているか、期待しているかを

的確に捉える。

※ 支持者・支援者市場と対象市場をつなぐ・・・・コーディネイトする

行為。

※ 支持者、支援者の関心は対象にあるのであってNPOに

あるのではない

クライアント・フレンドリーの志向⇒マーケティング(市場分析・

市場創造戦略)

⑤ 市場分析

<対象者市場>

対象(受益者、サービスの購入者)のセグメント・・私たちの

対象者はだれか

対象の”なに”を”どう”したいのか・・・目標・目的の明確化

そのためには”なに”が必要か・・・財・サービス開発の第一歩

※NeedsとWantsを探る方法・・・アンケート調査、面接調査、

グループワーク

⑥ 市場創造戦略(マーケティングを左右する4つのPで検討)

P<プロダクト>

どのような人に、どのような種類の、どの程度のレベルの財・

サービスを提供するのか

※総合する企業、団体、類似の財・サービスの存在を調査する。

※私たちはなにをしたいか、なにができるか、との突合せ⇒

自発的組織

※ なにを選択し、もてる資源を集中するか(ネットワークによる補充)

P<プレイス>・・販売チャンネル

P<プライス>・・戦略

提供するサービスに相応する対価がえられるない事業分野あり

フェアな差別化(個別化)戦略(オンリーワン)

P<プロモーション>・・販売促進(広報・情報公開)

※ 共感できる目的、事業の選択と集中、多様な参加チャネル

こそ重要

※ 事業アイデアのブラッシュアップができる機会を・・・

(中間支援組織の役割)

|

|

講師未見承 |

大阪狭山市市民活動支援センター

℡・FAX 072-366-4664

![]()

![]()